Nos combats

Malgré les quelques victoires décrochées de haute lutte en 2023, améliorant le quotidien des conducteurs (abandon du retrait de point pour les dépassements de moins de 5 km/h de la limitation de vitesse, recul des Zones à faibles émissions…), nos sujets de mobilisation restent étendus. Industrialisation de la répression routière à travers le contrôle automatisé, focalisation sur la vitesse en tant que facteur principal des accidents, communes, métropoles et départements désormais habilités à installer et gérer des radars automatiques, discours moralisateur et culpabilisant qui stigmatise tous les conducteurs en les rendant responsables de nombreux maux, dégradation du réseau routier… N’empêche, la Ligue de Défense des Conducteurs ne baisse toujours pas les armes ! Mais si notre association n’a jamais été aussi occupée, au cœur de nos combats, figure toujours la plus noble des missions : militer pour la mise en place d’une vraie politique de sécurité routière avec, au centre, le conducteur responsable.

La stratégie du tout répressif, qui ne date pas d’hier, continue à s’accélérer. Pourtant, jusqu’en 2003, les gouvernements successifs, qui s’étaient vraiment emparés du sujet en 1972 alors que la France avait atteint le triste record de 18 000 victimes de la route*, avaient adopté une politique sensée et très efficace. Campagnes de sensibilisation, répression ciblée et vraie lutte contre l'alcoolisme au volant en étaient les socles. Parallèlement, les véhicules avaient progressé à pas de géant en sécurité passive et active, le réseau routier est modernisé, la rapidité d'intervention et l'efficacité des secours d'urgence sur les lieux des accidents s'améliore… La mortalité routière ne cesse de reculer : moins de 10 000 en 1992, 8 000 en 2000, 6 000 en 2003. Des efforts restent évidemment à faire mais la courbe est vertueuse.

Pendant ces années-là, le problème se posait en des termes sains : comment épargner un maximum de vies pour un coût acceptable pour la collectivité ? La solution passait, certes, par la répression ciblée. Mais elle reposait avant tout sur la responsabilisation des conducteurs, sur la prévention et l'éducation routière. Expliquer aux automobilistes les risques encourus, leur apprendre à cohabiter avec tous les usagers de la route et, bien sûr, sanctionner ceux qui ne respectaient pas ces règles du "vivre ensemble" sur la route.

Ces valeurs se sont totalement inversées depuis quelques années et en particulier depuis fin 2003, où les premiers radars automatiques ont été installés.

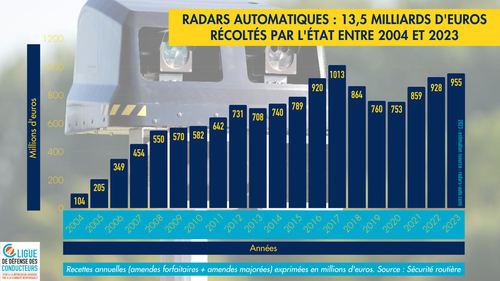

Sous couvert de lutte pour l'amélioration de la sécurité routière, l'État trouve dans ces radars automatiques une manne inespérée et plonge d'ailleurs généreusement dans la cagnotte pour son propre désendettement, le détournant de plus en plus de son objectif initial. En près de vingt ans, depuis 2004, première année de recettes pleines (le premier radar ayant été installé fin 2003), les sanctions automatisées ont rapporté 13,5 milliards d'euros (voir graphique ci-dessous) !

Le décrochement des recettes, constaté d’abord en 2018 et 2019, résulte principalement des dégradations opérées sur les radars automatiques durant le mouvement des Gilets Jaunes (jusqu'à 60 % du parc non-opérationnel, début 2019). Puis, en 2020, le confinement lié à la crise du Covid-19 a réduit le pactole. Alors qu’en 2021, le « redressement » se confirme, il flirte à nouveau avec le milliard d’euros en 2022 et 2023. À noter que 2020, le montant des amendes forfaitaires majorées n’est plus systématiquement précisé. Il faut alors se contenter d’estimations.

Le rapport simpliste entre accidentologie et vitesse permet de faire passer toutes les pilules : à terme, 4 700 radars automatiques quadrilleront la France (auxquels s’ajoutent 1 000 cabines-leurres !), tandis que la technologie des cabines évolue pour toujours piéger davantage d'automobilistes. L'industrialisation du contrôle-sanction passe même désormais la vitesse supérieure, avec la généralisation sur la route des voitures-radars privatisées, non signalées et donc indétectables. Peu à peu, toutes les régions de France seront « conquises ». Enfin, la loi de décentralisation adoptée en décembre 2021, dont le décret d’application a été publié en mars 2024, permet dorénavant aux collectivités locales d’ajouter des radars supplémentaires, là où bon leur semble. Ils vont se compter par centaines voire, qui sait, par milliers ?

Pour renforcer le contrôle systématique, les pouvoirs publics rivalisent d'imagination pour stigmatiser les automobilistes, entreprenant :

- une répression systématique, de plus en plus brutale, sans commune mesure avec les résultats obtenus en matière de sécurité routière ;

- une mise en accusation généralisée des conducteurs, tous mis dans le même sac et transformés en "délinquants routiers" responsables de "violence routière" ;

- une recherche systématique de recettes fiscales, par la multiplication des radars et des amendes adressées par millions aux conducteurs.

Isolément, chaque citoyen ne peut que subir ces dérives intolérables.

La Ligue de Défense des Conducteurs a donc pour but de réunir le plus grand nombre d'automobilistes raisonnables et de faire entendre leur voix pour en finir avec cette répression absurde et passer à une politique efficace de sécurité routière.

L’association agit :

- En produisant et en décryptant de l’information. L'information est de moins en moins transparente et se transforme inexorablement en opérations de communication à la gloire du ministère chargé de la sécurité routière (en l'occurrence, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur).

- En informant le plus grand nombre. Tant que les Français seront victimes de la désinformation sur les moyens et les résultats réels de la répression routière, il sera difficile de mettre un terme à ses excès.

- En organisant des campagnes de mobilisation auprès des élus et du gouvernement pour faire évoluer les politiques et les moyens mis en œuvre pour garantir notre sécurité sur les routes.

L’association Ligue de Défense des Conducteurs œuvre pour que les réglementations soient faites pour les conducteurs et non pas contre les conducteurs. La sécurité routière repose sur des considérations de sécurité, et non sur la rentabilité.

*Les statistiques mentionnées ici ont été calculées par l'Observatoire national interministériel de la Sécurité routière (ONISR) et intègrent les personnes décédées jusqu'à 30 jours après l'accident. Or, entre 1952, première année de statistiques, et 2004, les chiffres d'accidentologie ne prenaient en compte que les personnes décédées jusqu'à 6 jours après l'accident (le décompte jusqu'à 30 jours introduit en 2005 visait à harmoniser les statistiques à l'échelle européenne). L'ONISR a donc réalisé une estimation à 30 jours pour les années 1952-2004, par application d'un coefficient majorateur.

Pour suivre nos actions :

Rapport Annuel d'Activité

Chaque année l’association publie et diffuse son rapport annuel que vous pouvez consulter en ligne ou télécharger : Consulter le dernier rapport annuel.

Newsletter

Vous pouvez également suivre nos actions avec notre newsletter.